2022年4月から1年をかけて育児・介護休業法の改正が段階的に施行された。

男性育児休業「産後パパ育休」の創設に伴い、メーキューでは育休制度の整備を進め、男性育児休業について解説する資料や動画を作成して社内告知に努めているが、取得率が伸び悩んでいる状態だ。

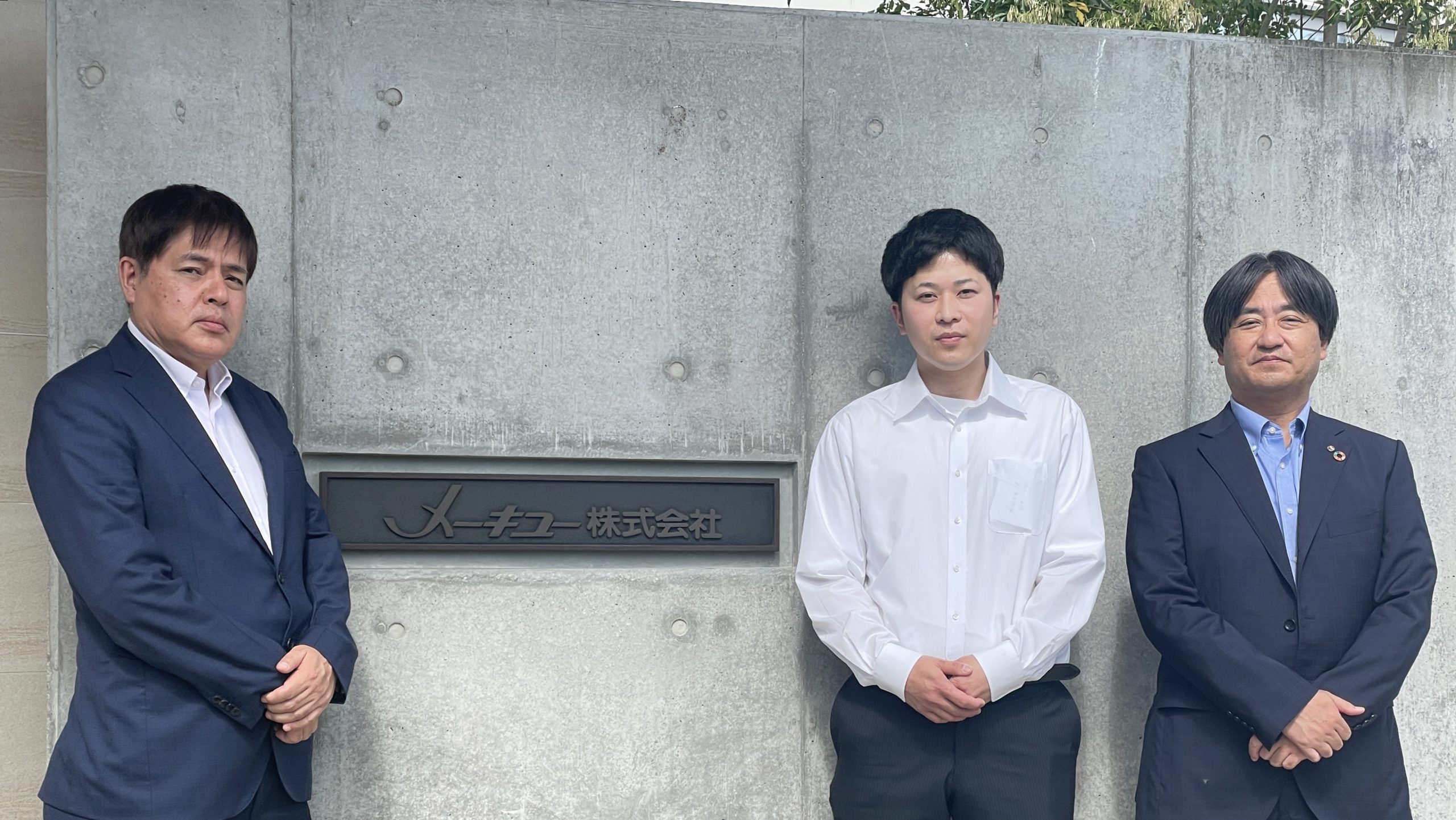

そこで男性育休取得率の向上と男性も育休を取りやすい環境を作り出すために何が必要なのか、人事部長、男性育休取得者、担当マネージャーにそれぞれの思いを語っていただいた。

男性育休取得率46.5%の現状

田上人事部長(以下、田上):今日はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。

まず、現状をお話しさせていただくと、最近の調査によると男性の育児休暇取得率が高い業界は金融・保険業の82.7%なんですね。それに対して我々が属するサービス業は46.5%でしかない。この結果は「半分近く取れてる」ではなく「半分も取れていない」と見るべきだと思っています。

サービス業は人手不足で代替の人材がなかなか確保できなくて男性育休取得の実績が伸び悩んでいる業界ですが、バックアップ体制や何らかの方法を考える必要を強く感じていました。

そんな時に馬場店長の育休取得を聞いて、復帰後にぜひお話をお伺いしたいと思ってこの場を用意させていただきました。

育休取得を決意できたのは会社の推奨と妻の願い

田上:男性の育休取得がほとんど進んでいない中で馬場店長が今回、取得しようと思った経緯を教えていただけますか。

馬場店長(以下、馬場):男性の育児休業の取得が推進されている世の中で、会社側も推奨していると聞いたので取らせていただきました。

金子マネージャー(以下、金子):店長職の方が男性育休を取得したのは今回が初めての例でしたね。

田上:男性育休を取った方は馬場店長で6人目なので社内に取得経験者が少なかったと思いますが、どなたかに相談をしましたか。

馬場:社内ではないのですが男性育休を取った方がいたので、その方達に相談しました。

金子:身近に取得した方がいたというのも今回、育休を取ろうと思った理由に入るのかな。

馬場:入りますね。取れるなら取ってほしいという妻からの意見もありましたし(笑)

不安を解消できたから取得できた「産後パパ育休」

田上:育児休業を取得するにあたって何か不安はありませんでしたか?

馬場:少しだけ不安はありました。マネージャーをはじめ、現場スタッフやお客様にご迷惑をおかけしてしまうのではという気持ちがありました。

田上:馬場店長から相談された時、上司の金子マネージャーはどう思いましたか?

金子:内心は困ったと思いましたよ。だけど時代の流れもあるし、馬場店長には家庭円満な状態で仕事に来てほしいっていう気持ちがありました。最初は2週間の予定だったのが、さらにもう2週間延長したいって話が来た時に「大変だ!」と思ったけど(笑)

田上:延長は奥様のご希望ですか。

馬場:産後パパ育休ができたと聞いて使わせていただこうと思っていたのですが、新生児(生後0日~28日未満)の期間が一番大変だと妻から聞いて「じゃ、1ヶ月で」となりました(笑)

田上:馬場店長が仰っていた、周りにご迷惑をかけてしまうかもしれないという不安はどのように払拭しましたか。

馬場:金子マネージャーや人事部の方と育休取得に向けて打ち合わせをしていく中で、育休取得の手続きの事だけでなく、僕が休暇中の現場の体制も教えてもらえたので少しずつ不安だった気持ちが解消していきました。

夫婦二人で一緒に携われた初めての育児

田上:育児休業の間には育児や家事でどのような役割を担われましたか。

馬場:ミルクを作ったり、おむつを替えたり、寝かしつけなどをしましたが、全てが初めての経験だったので、1ヶ月のお休みの中で徐々に慣れていくことができてよかったと思います。

田上:育休取得について、奥様から何か感想をいただけたのでしょうか。

馬場:そうですね、仕事から帰ってきたばかりの僕には頼みにくかったけれど、育児休暇中は一緒にいたのでやってほしい事を気兼ねなく頼めてすごく良かったと言われました。

周囲の理解とサポートが重要なファクター

田上:育児休暇取得にあたり、会社や周囲の対応や支援は満足いくものでしたか。職場の雰囲気やサポートについて馬場店長と金子マネージャーにそれぞれお伺いしたいと思います。

馬場:僕は皆さんのご理解とご協力があって、とても満足いくものでした。

田上:周りの皆さんに賛成していただいて積極的に支援していただいた感じですか。

馬場:最初にマネージャーに相談したところ、「権利なのでぜひ」と言っていただけました。

田上:少人数の現場なので大変だったと思いますが、交代要員の確保はどうでしたか。

馬場:店長の私の代わりにマネージャーに現場に入っていただくという形になりました。

田上:上司の立場からの感想はどうですか。

金子:現場は店長不在の中で社員もパートスタッフも本当に頑張ってくれて、私は調理を主体に、あとの部分をパートさん達が協力してそれぞれやってくれましたので私も助かりました。

事前に店長から相談があったのですが、店長の代替要員として業務ができるスタッフがいませんでした。しかしお客様にご迷惑をおかけすることはできないため、私が店長の代わりに現場に入るという事でお客様にご理解いただきました。

田上:現場メンバーから馬場店長の育休期間中に何かコメントはありましたか。

金子:店長は帰ってくるよね?と(笑)

田上:育休が終了して馬場店長が現場に戻られたとき、職場の雰囲気はいかがでしたか。

馬場:自分が抜けた分を皆さんが協力して業務に取り組んでいたと聞いて嬉しかったです。

田上:皆さんに暖かく迎えていただけましたか。

馬場:一応「お帰りなさい」と(笑) 僕の育休を知っていたお客様からも「久しぶり」ってお声をかけていただけました。

育休取得で自分自身もスタッフも成長できた

田上:今回、育休を4週間取得されたことで得たメリットはありましたか?

それとこれから取得を考えている方へのメッセージもぜひお願いしたいと思います。

馬場:子どもが生まれて新生児期の1か月間に僕自身が積極的に育児に関わることができて本当にすごくよかったなと思っています。

田上:ありがとうございます。馬場店長が育休を取られる前と後で職場の影響や変化等、気づいたことはありますか。

馬場:僕がお休みを頂いている間にパートさんが今までやっていなかった業務ができるようになったり、皆さんが自分で考えて動いてくれるようになったと思います。

金子:馬場店長自身に変化はあった?

馬場:パートさんがお休みする時の理由をもっと聞いてみようかなって(笑)今まで事務的に聞くだけでお休みしなきゃいけない理由をあまり聞かなかった自分に気がついて、今はちょっとだけ気持ちに寄り添えるようになった感じです。

金子:いい変化だね。

たとえ短期間でも男性にも育休を取ってほしい

田上:これからパパになる社員もいると思いますが、他の方にも男性育休の取得を勧めたいですか?

馬場:取得できる体制になっていれば、短期間でも取った方がいいと思います。

田上:会社としても馬場店長のように育休を取得する男性が今後、増えてほしいと思っています。そういう方々を増やすために必要な会社の支援や取組、感想があればぜひお聞きしたいです。

馬場:自分の代わりに現場に入っていただけるのがマネージャーしかいないのが分かっていたので、育休取得を言い出しにくい部分が少しありました。だからマネージャー以外の方が代わりに現場に入れるような体制ができていたらよかったと思いました。

田上:金子マネージャーは今後どのように考えていきたいと思いますか。

金子:本来はマネージャーではなくて、他の店舗の店長や調理師が応援に入るという形がいいと思います。短期間であれば、店長不在でもやりくりできる現場もあるかもしれません。しかし、人的なフォローは必要になると思います。今回はお客様のご理解を頂けたので馬場店長の育休取得が実現しましたが、お客様あっての現場ですので他も同じようにできるのかという疑問もあります。これからはフォローできる人材とか業務へのサポート体制を計画的に作っておかなくてはいけないのかなと思います。

田上:現在、メーキューには1年間の育児休暇を取得中の男性が2名いらっしゃいます。そして今回の馬場店長は6人目の男性育休取得者になります。期間の長短はありますが、休みたくても代わりの人がいないから言い出せないという方も実際にいると思います。ご本人からのリクエストがあった場合、会社としては基本的にはお受けしないといけないと法改正で決まっていますので、会社としても事業部のみならず、人事部でもその辺の体制の整備をしないといけないと感じています。

様々なことを想定したサポート体制が必要

田上:育休を取ってみてご意見がありましたらお伺いしたいのですが。

馬場:出産予定日がずれ込んでしまったため、休暇日程を直前に変更しないといけなくなり、準備や打ち合わせを早めにしておけばよかったと思いました。

田上:日程変更も起こりうる可能性として、臨機応変に対応できる体制づくりも一緒に考えていければと思います。金子マネージャーにお伺いしたいのですが、馬場店長の育休取得にあたって準備した事はありますか。

金子:育児休暇だけに限らないと思いますが、店長や責任者の方が何らかの理由で休暇を取る可能性を考えながら部下やパートさんたちを指導していくという事が大切だと思いました。

田上:馬場店長は育休を取る前に何か準備した事はありましたか。

馬場:育休期間の献立作成や材料発注を1か月分先行しておきました。その上で足りない部分はパートさんができるように常日頃から業務をやっていただいていました。

金子:馬場店長が育休期間中の準備をしてくれていたから、お客様にご迷惑をおかけすることなく無事に乗り切ることができましたが、いろいろなことを想定したサポート体制は必要だと感じました。

男性も積極的に育休取得ができる会社にしていきたい

田上:今後また男性育休を取得する可能性があるかもしれないと思いますが、その場合もぜひ積極的に取っていただきたいと思います。

馬場:そうですね、その時には(笑)

田上:その頃までには会社も育児休暇を取得される方がもうすこし取りやすくなる仕組みを考えていきたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。

金子:馬場店長の場合はご自身の中で仕事と家庭のバランスを考えながら育休期間を設けたと思いますし、育休を取ったことで家庭円満になって、それが仕事にもいい影響を与える事になればいいと思います。

田上:奥様の育児の心労をできるだけ軽減してあげるというところがポイントの一つだと思いますし、馬場さんのように育児休暇を取ってくれてよかったと奥様にも思っていただけるように会社としてサポートをしていきたいと思っています。

金子:社内に男性育休を取得した方がいたら相談してみたかったと話していたけれど、これからは馬場店長が相談に乗る側に回っていただけたらと思います。

馬場:そうなりたいと思います。

田上:今日はお忙しい中、お二人ともありがとうございました。

金子・馬場:ありがとうございました。